Blog

BLOG

2023.10.02

相手の立場になって考える-主語の転換について

代表の中野です。

「オーバーヘッドスキャナ」という装置をご存じでしょうか?

芥川賞を受賞された市川沙央さんの「ハンチバック」という小説でその存在を知りました。

オーバーヘッドスキャナは、デスクのライトのような形状で、本を開いて置くだけでスキャンできる機械です。

歪みも補正してくれますので、紙の書籍を破壊することなく電子データ化することが可能です。

市川沙央さんは先天性ミオパチーという障害者です。

「ハンチバック」の一文を紹介します。

厚みが3、4センチはある本を両手で押さえて没頭する読書は、他のどんな行為よりも背骨に負荷をかける。私は紙の本を憎んでいた。目が見えること、本が持てること、ページがめくれること、読書姿勢が保てること、書店へ自由に買いに行けること、5つの健常性を満たすことを要求する読書文化のマチズモを憎んでいた。その特権性に気づかない「本好き」たちの無知な傲慢さを憎んでいた。

この文章を読んだとき、「ガツン」と鈍器で頭を殴られたような気がしました。

世の中には紙の書籍を長時間読むことが困難な障がい者がいます。

そのような方は紙の本をオーバーヘッドスキャナで電子化し、タブレット端末で読む方が楽なのです。

電子書籍が普及する現在でも、「やはり本や新聞は紙じゃないと・・・」という意見をよく耳にします。

それは私たちのような「五つの健常性」を当たり前に保有する側の傲慢だと著者は指摘しています。

商売での売り手と買い手も自分を主語にして考えるケースの一つです。

売り手の論理主体で、買い手の都合は微塵も考えていないような営業の方にたまに出くわすことがあります。

(数ヶ月前にそのような保険営業につきまとわれました)

買い手が購入しなかった場合、そこには必ず理由があります。

買い手はその理由について、ことこまかく売り手に伝えることは稀です。

(前述した保険営業に「貴方が嫌だから契約しない」とは言いませんでした)

会社と従業員もその一つです。

「使用者」、「労働者」という言葉を使うとより違いが際立ちます。

最近、テレワークから出社に戻そうとする「使用者」と、それに拒否反応を示す「労働者」の問題が顕在化しつつあります。

これも立場の違いによる意見の相違です。

今年の私の抱負の一つに、「自分が社員として働きたいと思う会社を意識する」があります。

振り返ると、私の社会人人生も「労働者側」より「使用者側」の立場の期間が長くなりました。

知らず知らず会社側のスタンスで考えてしまう自分がいても不思議ではありません。

障がい者のこと。

顧客のこと。

従業員のこと。

時に主語を転換し、相手の立場になって考える心の余裕や視野の広さを忘れないようにしなければ、と気づかせてくれた本でした。

最近のエントリー

Googleサービスで独自アプリを作成する

2026.02.09

Google Apps Script(GAS)を使い、生成AI「Gemini」と組み合わせて日報用の簡易Webアプリを作る手順を紹介します。NotebookLMにGASリファレンスを集めて参照資料を整え、専用Gemを作成。スプレッドシートを保存先に設定し、Geminiに要件を伝えてコードと導入手順を生成します。Apps ScriptでWebアプリとしてデプロイすれば、PC・スマホから入力してシートへ保存できます。

新春から晴れやかな気持ちに-「世界秩序が変わるとき」-を読みおえて

2026.02.02

年末年始に読了した「世界秩序が変わるとき」を通じ、新自由主義の終焉と国家主導・地政学重視の新たな世界秩序への転換を考察します。覇権国家アメリカの立場を踏まえつつ、日本が「失われた30年」で培った現場力や組織力が、いま再評価される可能性に着目。世界のパラダイムシフトを前向きに捉え、日本の未来に希望を見いだす内容です。

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

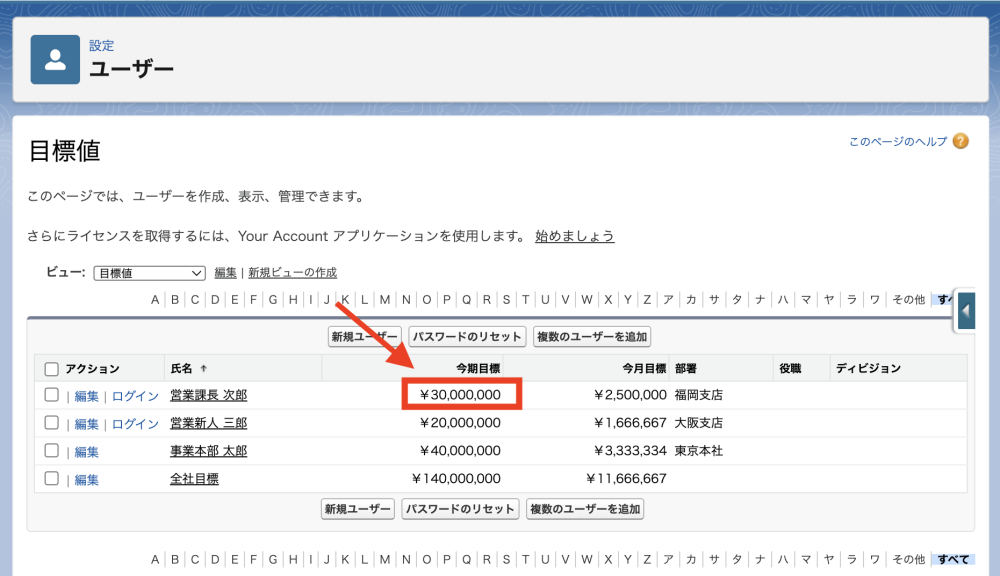

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年02月(2)

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)