BLOG

2025.10.27

いま、なぜリベラルアーツなのか――社会を読み解くための考える力

こんにちは、経営管理部の野口です。

毎月第2・第4火曜日にメールマガジンを配信しています。Salesforce ユーザ様向けのサポート記事や、サンビットで行っているセキュリティ対策、月一回の社長ブログや毎週公開している社員ブログなどを紹介しています。是非、ご登録していただけますと幸いです!

さて、今回は、最近ちらほらと聞こえてくる「リベラルアーツ」について調べてみましたので、紹介いたします。

昨今、コスパ(コストパフォーマンス)、タイパ(タイムパフォーマンス)が判断基準になっている人も少なくないかもしれません。

実利的でないものに時間を割くことに抵抗を覚えるのも無理はありませんね。

資格、スキル、即戦力――

効率や成果が重視される社会では、教養や哲学といった言葉は遠い存在に感じられがちです。

けれども近年、ビジネスや教育の現場で、リベラルアーツ(教養)の必要性が再び語られています。

それはなぜなのか、調べてみました。

「実学化・専門偏重」の行き過ぎ

1990年代以降、日本の大学教育は「実践的」「専門的」な方向に大きく傾きました。

文部科学省による大学設置基準の改正(1991年)をきっかけに、

教養課程と専門課程の区分が廃止され、大学は自由にカリキュラムを設計できるようになりました。

その結果、多くの大学で一般教養科目が縮小され、入学直後から専門科目を学ぶ流れが定着します。

実社会で役立つ知識を早く身につけるという目的は理解できますが、

「なぜそれを学ぶのか」「それはどんな意味をもつのか」「その背景、歴史は」と問う機会は減っていきました。

思考の幅を育てる土台が薄れ、大学が“職業訓練校化”した側面もあります。

経済構造の変化と正解のない仕事へのシフト

高度経済成長期までは、成果を出すために効率化や合理化することが最優先でした。

しかし現在は、少子高齢化、格差、環境問題、グローバル化、デジタル化など、

社会課題が複雑に絡み合っています。

こうした状況では、唯一の正解や解決法を見つけることは難しく、

前例がない中で正解や解決法を自ら見つける側に回らなければなりません。

だからこそ、哲学・倫理・歴史・文化などを学び、物事を多面的に捉える視点が必要とされています。

リベラルアーツは、単なる知識ではなく、「判断の根拠を考える力」を鍛える学びとして見直されているということなのだと思います。

AI・テクノロジーの進展による「人間の思考」の空洞化

生成AIの登場により、文章作成や分析など、知的労働の多くを機械が担えるようになりました。

一方で、「どんな課題に向き合うのか」「どんな未来をめざすのか」といった方向を定めるのは、人間の仕事です。

AI時代に必要なのは、データを扱う技術ではなく、課題の本質を見抜く洞察力と、選択の背景を見極める判断力です。

リベラルアーツは、こうした“思考の筋力”を鍛える最も人間らしい学びだといえるでしょう。

経営層・人事部門による教養人材への再注目とは

経団連や大企業の人事部門では、「教養ある人材」を求める動きが再び広がっているそうです。

短期的な利益を追うだけでなく、社会の全体像を捉え、異なる価値観を調整しながら意思決定できる人が求められている、というわけです。

教養とは、単なる知識の量ではなく、他者を理解し、変化を読み取る力。

“何が正しいか”ではなく、“なぜそう考えるのか”を説明できる人が、これからのリーダーに必要とされています。

若年層の「生き方・価値観の模索」

経済成長を前提とした「明るく安定した社会」は、実のところ戦後のわずかな期間にだけに見られた一時的な状態にすぎません。

それを恒久的な仕組みだと誤解し、その上に“将来の安心”を描いてきた私たち全体の想像力こそ、問われるべきなのかもしれません。

少子化と経済縮小が確実視される今、若い世代が抱える不安はもはや過去の「失われた安定」では埋められません。

とにかく沈まずに生き延びようとする現実的な焦りが、「コスパ」「タイパ」といった言葉に表れています。

けれども、それだけでは社会の変化を読み解く力や、予測不能な課題に立ち向かう力は育ちません。

リベラルアーツは、そうした時代にこそ必要な学びです。

かつての常識に頼らず、社会や価値観の成り立ちを理解し、

その上で自分の頭で考え、選び取る力を取り戻すこと、

それが、いま求められている“考える力”なのだと思います。

近代の価値観を知ることからはじめよう

私たちが当然のように信じている「自由」「平等」「個人」という価値観。

それらは、いつ、どのように生まれたのでしょうか。

また、近代とはそもそも何でしょうか。

そうした問いを通して、自分たちが立っている土台を見つめ直すことが、リベラルアーツの最初の一歩です。

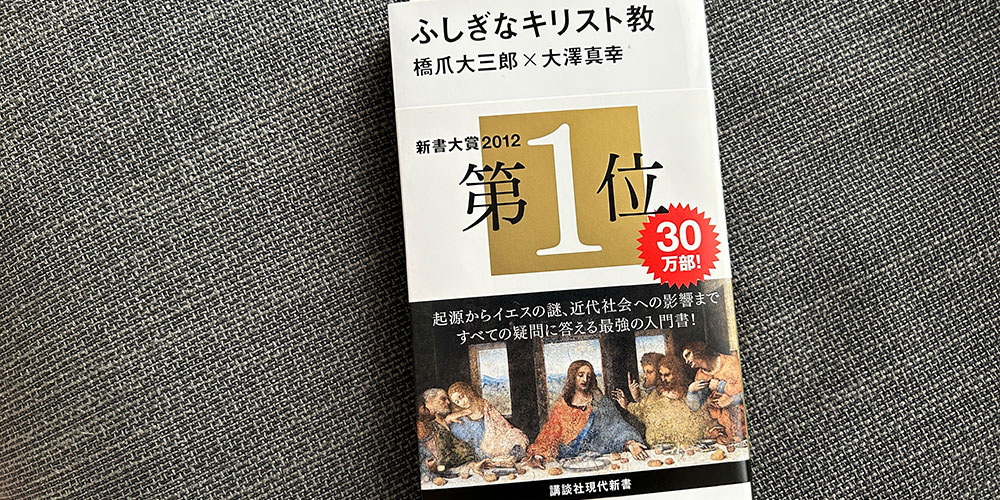

そのきっかけとして私が読んだのが、

橋爪大三郎 × 大澤真幸『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書)です。

この本は、キリスト教を信仰の立場から説明するものではなく、

ヨーロッパの歴史や思想を貫く“世界の見方”を対話形式でひも解いていきます。

読んで印象的だったのは、

幸福や善悪といった価値観が、宗教や文化の背景によって大きく異なるということ。

そして、それらの宗教が生まれた時代や社会の事情にも理由があり、

それが今も西洋の思考や倫理観の根に息づいているという事実です。

「近代化」とか「グローバル化」の根っこにあるものを覗いた気がします。

少なからず近代やグローバル化の影響を強く受けている私たちの中の“当たり前”が相対化されると、

これまで当然と思っていた価値観や見方にも揺らぎが生まれます。

何かに違和感を覚えたとき、それを正面からではなく、別の角度から、あるいは逆さまから見てみる。

柔軟に考える力を育てることが、リベラルアーツの意義なのだと思います。