Blog

BLOG

2020.07.13

未来を切り開くための「ちゃぶ台返し」

こんにちは。サービス&ソリューショングループの松末です。

運動不足解消のために、週2回、地域の知り合いとソフトバレーを行っていたのですが、

新型コロナ感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令されて以降、体育館が使用禁止となり、活動休止状態となっておりました。

6月の3週目から体育館使用が解禁になり、活動を再開しましたが、

体育館使用後は、借用した道具などをアルコール消毒して返却することになっています。

これまでよりは、後片付けに時間や手間はかかりますが、コロナ禍ではしょうがないですね。

とは、これっぽっちも思いませんでした。

(↑ 私は、この話をひっくり返すことを「ちゃぶ台返し」と定義しています。)

※「ちゃぶ台返し」をご存じない方は、「巨人の星」「星一徹」「ちゃぶ台返し」などのキーワードで検索していただければ、

説明がでてくると思いますので、そちらをご覧ください。

たしかに、使用した道具や手で触れた場所をアルコール消毒することは、感染症拡大の防止策の一つではあります。

ただ、借用したものを返却するときには、本来(コロナ禍に関係なく)、やるべきことではなかったのかと気づきました。

これまでは、周りの方への思いやりを省略してしまい、自分が楽をすることを優先していたのかもしれません。

そのとき、ある夜のことを思い出しました。

私の「ちゃぶ台返し」のはじまり

ハードウェアをリプレイス(と一部の基盤ソフトウェアをバージョンアップ)しただけのシステムのサービスインに失敗し、

従来システムへ切り戻した夜のことです。

通常の運用であり得る条件でありながら、データベースの排他制御でのデッドロックが発生し、

システムダウンすることが判明したため、従来システムに切り戻すしかない状況になりました。

実は、私は、このシステムの担当ではなかったのですが、

担当者の方たちが、徹夜続きで疲弊しており、前日の睡眠時間が一番長いという理由で、

その場にいた私が残って対応することになりました。

担当システムではなかったのですが、必死にいろんなことを分析してみました。

従来システムで問題が露呈しなかったのは、

データベースのバグ修正が影響していたためということが分かりました。

「従来システムで問題が露呈しなかった」という表現を使ったのは、

アプリケーションの作りもよいとは言えなかったためです。

(データベースのバグのおかげで結果的に動いていたという感じです。)

実運用であり得る条件であり、再現性もあるということは、

テストをしていなかったことが原因なのは明らかです。

問題が発生した機能は、従来システムから全くソースコードに手を加えていなかったため、

試験を省略していたようでした。

効率化するためのもっともらしい理由のようではありますが、

これは、効率を上げたのではなく、手を抜いただけです。

私は、この日を境に「ちゃぶ台返し」をしていく決意をしました。

本筋とは関係ありませんが、私が原因を突き止めたため、

(くどいようですが)担当者でないにも関わらず、この後、矢面に立たされることになります。

過去の振り返りはこの辺にして、未来についても少し考えてみましょう。

未来を切り開く「ちゃぶ台返し」

コロナ禍において、いろいろと露呈した問題については、

デジタルトランスフォーメーションで効率化し、解決していく必要があります。

とは、全く思いません。(←「ちゃぶ台返し」)

問題が露呈したというよりは、うすうす気づいていながら、先延ばししていたものが

一気に進んできたという感じではないでしょうか。

コロナ禍で露呈した問題は、大半がデジタル化とは関係ありません。

- 店舗や工場などの建物の維持費、人件費、高額機材の管理費などの固定費が大きいほど、

自然災害(感染症も含む)に対してのリスクが高いということ - 移動や大量生産の効率を上げても、使う人がいなければ意味がないこと

- オンライン化などの急激な変化は、より格差を広げるということ

これらの問題は、これまでの延長で考えるのではなく、全く違う視点でアイデアを出していかないといけないのかもしれません。

世界は、新しいルールで動き出そうとしています。

先進国ではなく、むしろ、インフラがあまり整備されていない途上国のほうが革新的なサービスを生み出したりしています。

人間の勝手(が主な原因と言われている)で変化してきている環境や感染症、人口の増減、社会格差などと正面から向き合う必要があります。

島国では、他国のことにあまり関心を持たなくても、生活にはあまり支障ありませんが、

世界情勢も頭の中に置いておいたほうがよさそうです。

新しいルールを考える上で、参考になるのが

「SDGs(持続可能な開発目標)」(2015年9月の国連サミットで採択された目標)です。

環境問題や貧困問題などの具体的な目標がかかれていますが、

(私も全部は把握できていませんが)環境汚染や途上国の貧困問題のために、

先進国が、大量消費などの経済活動を(ステイホーム時のように)我慢しましょうということではありません。

世界が同じルール上で、一人勝ちのない経済活動をしましょうということを言ってるみたいです。

(そんな感じの目標が書かれています。)

みなさんは、このコロナ禍で、どんな未来を妄想しましたか。

マスクなしでは生活できない状況を「風の谷のナウシカ」のような世界と表現する方もいます。

これは、「風の谷のナウシカ」の空気が汚染された壊滅的な世界が、現在の状況と合致したのだと思います。

長い年月をかけて発展させてきた都市が滅びるという状況を、受け入れなければいけない時がくるということでもあるかもしれません。

少なくとも、その覚悟だけはしておいたほうがよさそうです。

(それがリスク管理ということですよね。)

近い将来としては、これまでの一極集中から、分散の方向に動き出すことが考えられます。

ディザスタリカバリ(災害復旧)としては、有利な面が多いですが、

一方で、セキュリティ面など新たな課題も見えてくるでしょうから、ブロックチェーンなどの新たな技術に活躍してもらいましょう。

最近のエントリー

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

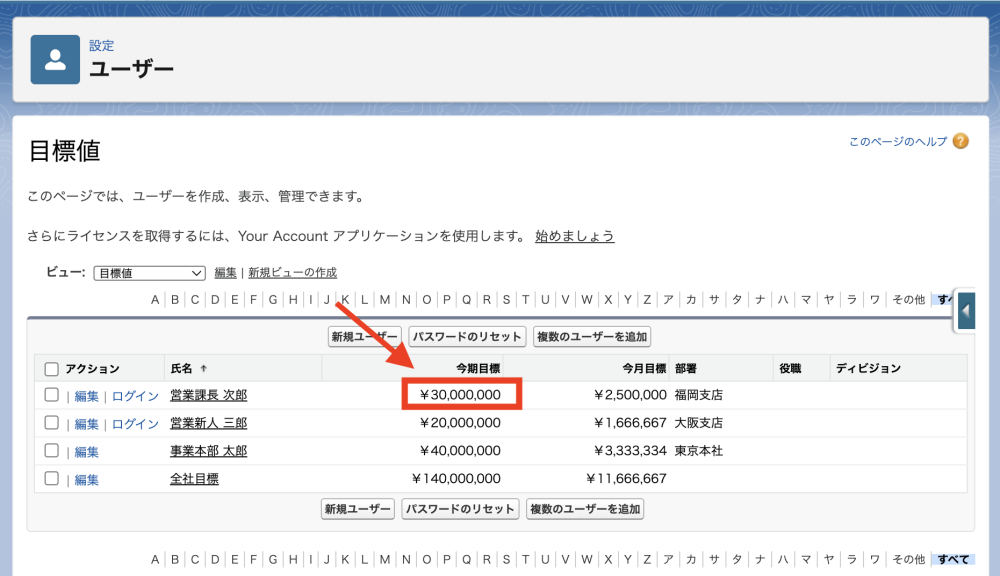

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)