Blog

BLOG

2025.07.28

生成AIの回答に、逆の立場からの視点を加えて盲点を探る

こんにちは、経営管理部の野口です。

今回は、Adobe のソフトウェア、Microsoft の Office 製品などのように仕事の上で欠かせない存在になりつつある

生成AIについて書いてみようと思います。

最近、「悩みをAIチャットボットに相談する若者が増えている」というニュースを目にするようになりました。

一般に普及しているということなのだと思います。

ChatGPTのような対話型AIはとても丁寧に話を聞いてくれますし、否定せずに寄り添うような言葉を返してくれます。

しかしSNSと同様、ユーザーの傾向を学習して、求められる方向に最適化された返答をしてくる仕組みもあるため、知らず知らずのうちに“気持ちよくなる答え”を繰り返し受け取りたくなるものなのかもしれません。

このニュースで特に気になったのは、「親友のように話を聞いてくれる」という使われ方です。

人間同士の関係なら、どこかで意見の違いや価値観のズレが生じるものです。

親しい友人であっても、価値観の違いを前提に意見交換をするほうが自然ですが、AIはどんな言葉にも淡々と耳を傾けてくれます。

何を言っても拒絶されない、というのは一見自信をもって考えを進めて良さそうですが、だからこそ「AI依存」と言われるような状態にまで陥ってしまうのかな、とも思えます。

私も生成AIで質問をした時に、「良い視点ですね!」とやたら褒められて、このまま進めていいのかな?と逆に不安になることがあります。

実際に、時間が経って冷静に読み返すと、「いや、これは現実的じゃないよね」と思うことも。

少し前までは、「ユーザに最適化される」といえば、ショッピングサイトで「これを購入した人はこれも見ています」といった比較しやすい機能から始まったような気もしますが、

今ではSNSでも一度検索した情報をもとに、似たようなコンテンツが表示され続けるエコーチェンバー現象が話題になっています。

気軽に表示させたつもりが、気づかないうちに自分の中で強化されていくのは避けたいところです。

AIの回答も、独善的な内容にしないために、例えば「第三者の立場」や「反対の立場」の意見として回答を求めてみることも有効だと感じています。

ビジネスで活用する場合でも、競合他社の場合や、他社比較をする顧客の視点を想定するなど、意識的に視点を増やす工夫が必要だと思います。

たとえば生成AIを使って提案書を仕上げる場合、自社のサービス、強みや特長などを打ち込むことに注力しすぎて、

最初の出力は「提案する側の都合」に偏ってしまうことがあります。

そんな時、以下のような追加質問をしてみるのはどうでしょうか。

- この提案に対して、競合他社ならどんなアプローチをしてくるか?

- 提案される側が「断るとしたらどんな理由か?」

- 顧客が懐疑的だった場合、何を突っ込まれるか?

- 見落としている視点がないか、チェックリスト的に検証してほしい

- 中立の外部コンサルとして、改善点を挙げてほしい

こうした問いを加えることで、「気持ちよくなる答え」から脱して、客観性や多角的な視点を取り戻すことができます。

AIというパートナーと協働作業をしているようで、

知らず知らずのうちに独善的になっているかもしれない、ということを頭の隅に置いておきたいですね。

AIは、「正しい回答」を出す道具ではないと思います。

何でも肯定してくれる存在に頼り切ってしまうと、自分の思考が狭まってしまうかもしれません。

逆の立場や全く違う視点をプロンプトの中に意識して加えることで、AIはより信頼できる協働パートナーになってくれるのではないでしょうか。

最近のエントリー

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

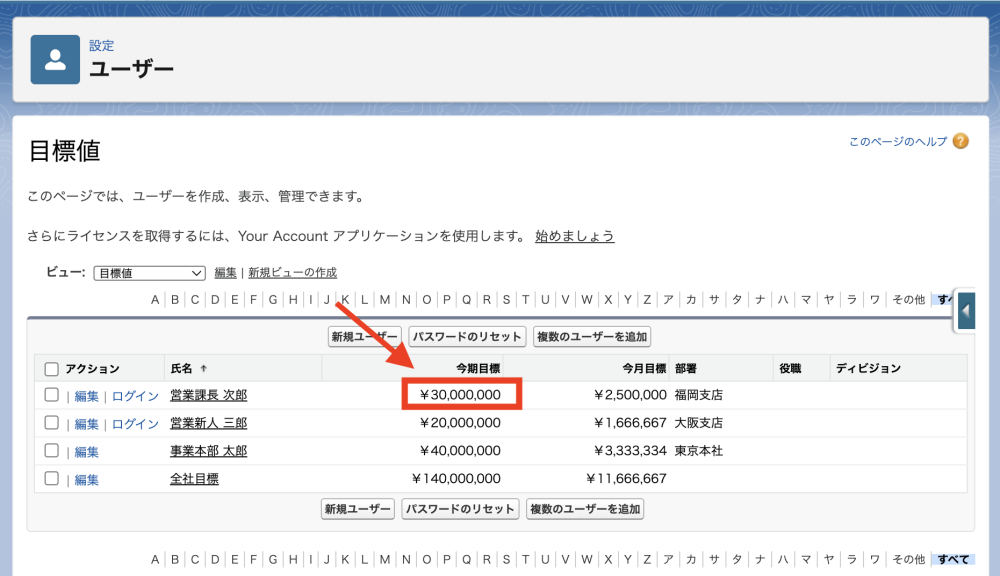

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)