Blog

BLOG

2019.11.05

デジタル通貨、リブラのインパクトについて

こんにちは、代表の中野です。

フェイスブックが「リブラ(Libra)」というデジタル通貨を発行する計画を発表しました。

これに関して各国に波紋や動揺が広がっています。

なぜ各国がリブラを問題視するのか、少し調べてみました。

円やドルといった通貨は、国や中央銀行が発行すると決められています。

経済の専門家がお金の流通を柔軟に調整して、通貨の価値を安定させることが、国民生活の安定や国の経済発展に繋がると考えられています。

Suica、楽天Edyなどの電子マネーは、すでに多くの方に利用されています。

(話はそれますが、10月から消費増税して一ヶ月ほどが経過しましたが、現段階ではさほど大きな影響は感じません。軽減税率と電子マネー決済によるポイント還元が功を奏しているようです。)

ただし、電子マネーは銀行預金や現金などその国の通貨を電子情報に置き換えただけで、通貨の価値には影響しません。

一方、リブラは世界中で使われることを前提にしており、

「一国の通貨のみに価値をおかない仕組み」

にしています。

利用者がリブラを買うと、発行組織のリブラ協会がドルやユーロなど、色々な国の通貨を購入し、それらを組み合わせてリブラの価値になるようにしています。

リブラは仮想通貨であるビットコインに似ていますが、決定的な違いが二点あります。

決済が可能であること。

もう一つはフェイスブックというプラットフォームが存在していることです。

フェイスブックの会員は27億人。世界人口の4割に相当します。

世界に流通している現金総額は30兆ドル(3300兆円)と言われています。

フェイスブックの利用者が一斉に現金をやめてリブラを使い出すと仮定すると、主要通貨と肩を並べる「新しい通貨」が誕生します。

一方、単純計算で30兆ドルの4割、12兆ドル(1320兆円)の現金が使われなくなる可能性があります。

自国の通貨が使われないということは、自国通貨の影響力が低下して金融政策が有効に機能しなくなります。

とりわけリブラに警戒感をむき出しにしているのが、基軸通貨国である米国のトランプ大統領です。

金融に詳しい知人のコンサルタントが、

「米国の最大の武器は、軍事力でも技術力でもなく、基軸通貨国であることだ」と力説していました。

リブラが普及すると、そのぶんドルは売られます。

ドルが増えるとお金の価値は下がり、商品やサービスの価格が高くなるインフレーションが起こり、経済が不安定になるリスクもあります。

またリブラのようなデジタル通貨は、犯罪・組織が不正に得た資金を隠したり、出所をわからなくするマネーロンダリング(資金洗浄)の危険性もはらんでいます。

10月22日、「即位礼正殿の儀」に伴い、恩赦が公布、即日施行されました。

奈良時代の朝廷は、お祝い事や災害があった時に罪人のそれまでの罪を帳消しにする恩赦をしばしば下しましたが、いくつかの重大犯罪は恩赦の対象外とされていました。

その一つがニセ金つくりでです。

貨幣を造ることは経済支配の象徴であり、君主の権利を侵す者は朝廷への反逆と考えられていたからです。

リブラはまさに、基軸通貨国の米国にとって反逆そのものなのでしょう。

仲間に入ってもらいたかった決済大手のVisa、Mastercard等創立メンバー5社は、リブラ協会への参加を見送りました。

リブラの船出は順風満帆とはいえないようです。

それでも、経済学者であり一橋大学名誉教授の野口悠紀雄氏は雑誌で、

「リブラは「革命」、反乱なら押さえる手段はあるが、「革命」は抑え込めない」

と言われています。

仮にリブラが頓挫しても、別の巨大プラットフォーマーが名乗りをあげる可能性もあります。

諸問題をはらむデジタル通貨ですが、どのような影響を及ぼすことになるのか今後も目が離せません。

最近のエントリー

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

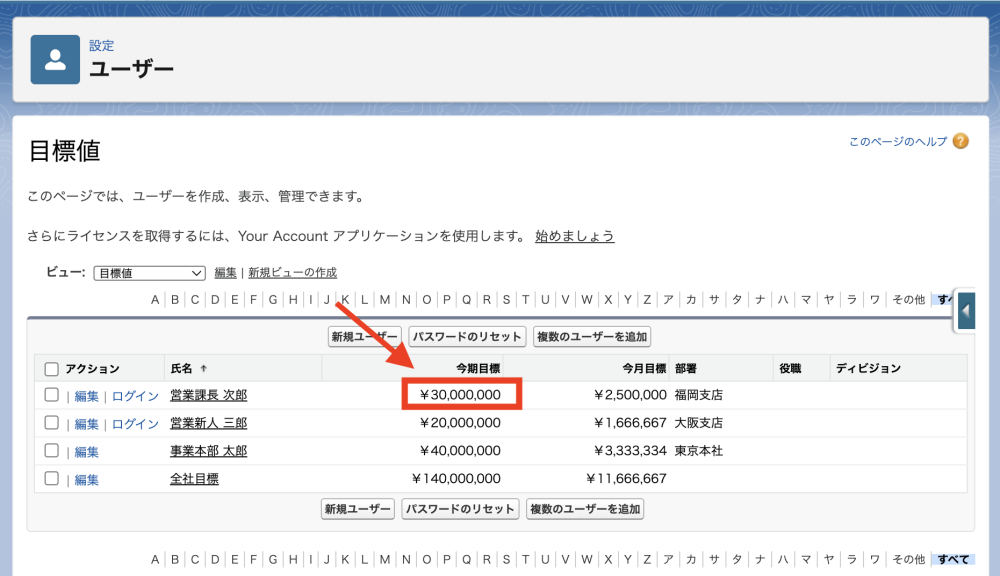

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)