Blog

BLOG

2021.08.23

「山の日」に山登りのライブ配信に挑戦してみた?

こんにちは。技術部第1グループの松末です。

これまでは、非日常を体験するレジャーと言えば、なんとなく遠出するのが当たり前になっていましたが、

最近、出かけることが少なくなり、身近な自然と触れ合う時間が増えたような気がします。

(出かけられないため、近場で済ませていると言ったほうが正しいかもしれませんね。)

先日、ふと、家の近くの山に登ってみようと思い立ちました。

「子供の頃は、近場でクリエイティブな遊びをしていたのになあ。」

子供の頃の記憶をたどっていると、近所の子たちと近くの山を探検していた記憶が蘇ってきたからです。

村の集落に隣接している標高100メートル程度の小さな山ですので、里山という表現が適切かと思います。

今では、山頂に向かう道の跡形もなく、地元の人もほとんど入ることのない山です。

藪をかき分けながらの険しい道のりとなるのが予想されましたので、子供と一緒に気軽に楽しむ感じではありません。

そこで、今回は、体験できない子供のために、スマホのカメラでライブ配信しながら、登ってみようという企画にしてみました。

険しい行程が予想されましたので、機材はスマホ1台だけとしました。

(勘がいい方は、そろそろ気付いた頃だと思いますが)

結論を言いますと、

8月に入ってから(台風接近以降)降り続けている雨で、土砂災害の危険が高まっており、結局、この計画は中止することにしました。

本番前日、山道を清掃した際に、カメラテストを兼ねて撮影した動画が残っておりますので、動画を公開させていただきます。

【山の日】オオヒラ山道の清掃

- 使用機材: iPhone8

- ストリーミングアプリ: Airmix Solo(解像度設定720p)

両手をあけるため、頭にスマホを固定して撮影しましたので、ブレブレで非常に見にくい映像となってしまいました。

(体に固定して撮影する場合は、手ブレ補正は必須ですね。)

ブログのネタにしようと思っていた企画が、本番直前に中止となってしまいましたので、今回は、この辺で終わりにします。。。

そうもいかないと思いますので、無理やり話を広げてみようと思います。

土砂災害の臭い

今回、山道を清掃していて、印象に残っているのは、一箇所だけ、不快な臭いがする場所があったことです。

そこだけ、木が少なくなり、明るくなるのですが、甘いような、酸っぱいような、少し不快な臭いがしました。

そこは、以前、地すべりがあった場所のようでした。(上記の動画だと23:40あたりです。)

後で調べて分かったのですが、土の腐ったような臭いも土砂災害のサインの一つのようですね。

また、大規模な土砂災害の場合は、石や木が激しくぶつかり合うため、何かが焼けたような焦げ臭い場合もあるようです。

日本の山の現状について

企画段階で調査したことを簡単にまとめておきます。

今回、登ろうとした山の管理を誰がしているのかを調べてみようとしたところ、福岡県庁のホームページにたどり着き、山の大半が、福岡県の植林計画区であることを知りました。

福岡県庁のホームページの植林計画の資料によると、現状の課題はこんな感じのようです。

- 木材の価格が安いため採算が取れない

- 林業就業者の3割が60歳以上(高齢化が進んでいる)

- 太陽光発電への関心が高まりメガソーラー設置のための伐採が増えた

先日、放送された「もののけ姫」に登場するタタラ製鉄は、エネルギーとして木を大量伐採した代表例です。

また、戦争で資材が枯渇した際に、木を大量に伐採したという歴史もあります。

そのためでしょうか。

「植林して森を守ろう」というイメージが強いですよね。

ただ、現在は、少し様子が違うようです。

- 木材があまり使われない。

- ↓

- 木材の価格が下がり採算が取れない。

- ↓

- 人材が増えないため、山が管理されずに放置される。

という負のサイクルに入っているようです。

山には雨による災害を緩和する機能もあるのですが、管理されずに放置された山というのは、土砂災害も発生しやすくなるようです。

土砂災害の多い日本では、山が持つ本来の機能を維持していくという選択肢しかないのですが、

木の使い道がないのなら、山にメガソーラーを設置して、エネルギーを作ったほうが効率がよいのではないか。

という考えになってしまうようですね。

エネルギーを作るために、山から木がなくなってしまっては、山を起点としたエコシステムも壊してしまうことになり、全く意味がありません。

(カーボンニュートラルには程遠いですね。)

長期ビジョンがなく、本当に必要なものに資金が集まりにくいという日本の特徴がよく出ていると思います。

このままいくと、カーボンニュートラルの話にも繋げられそうですが、今回は、ここまでにします。

最近のエントリー

神社の整備 - イノシシ師匠からのダメ出し

2026.02.24

神社周辺の整備を続けてきましたが、久しぶりに訪れた湧き水の場所はイノシシに掘り返され、整備前よりも荒れた状態になっていました。人工林の放置や樹種の偏り、野生動物の増加など山の構造的問題にも触れながら、自然との向き合い方を見つめ直します。整備はしばらく休止すること

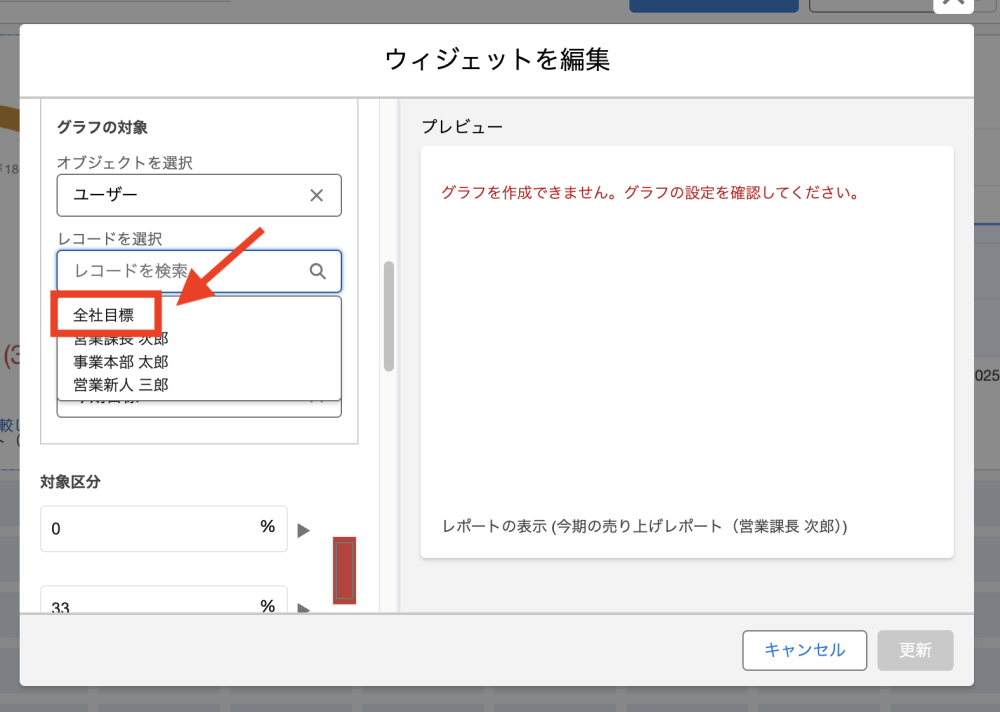

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの目標値の設定〜

2026.02.20

Salesforceのダッシュボード機能「動的ゲージグラフ」における目標値の設定方法を、実際の画面操作を交えながら解説します。カスタムオブジェクトやユーザーのカスタム項目を使った管理方法、Chatter Freeユーザーを活用した全社目標の考え方など、文章だけでは伝わりにくい設定ポイントも動画で確認できます。動的に目標値を切り替える仕組みを、操作の流れとともに理解したい方におすすめです。

Googleサービスで独自アプリを作成する

2026.02.09

Google Apps Script(GAS)を使い、生成AI「Gemini」と組み合わせて日報用の簡易Webアプリを作る手順を紹介します。NotebookLMにGASリファレンスを集めて参照資料を整え、専用Gemを作成。スプレッドシートを保存先に設定し、Geminiに要件を伝えてコードと導入手順を生成します。Apps ScriptでWebアプリとしてデプロイすれば、PC・スマホから入力してシートへ保存できます。

新春から晴れやかな気持ちに-「世界秩序が変わるとき」-を読みおえて

2026.02.02

年末年始に読了した「世界秩序が変わるとき」を通じ、新自由主義の終焉と国家主導・地政学重視の新たな世界秩序への転換を考察します。覇権国家アメリカの立場を踏まえつつ、日本が「失われた30年」で培った現場力や組織力が、いま再評価される可能性に着目。世界のパラダイムシフトを前向きに捉え、日本の未来に希望を見いだす内容です。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年02月(4)

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)