Blog

BLOG

2021.12.13

正社員を退職せずに子供を幼稚園に入園させる方法

こんにちは、経営管理部の野口です。

現在3歳の子供は、今度の4月から幼稚園に入園する予定です。

今回紹介するのは、退職をせずに子供を幼稚園に4月入園させる方法です。

「1歳から保育園に預け、途中から幼稚園に編入」という方法ではありません。

満3歳から年度の途中入園するのは、誕生月によっては叶わないこともしばしばです。

そんなわけで、入園確度の高い4月入園を目指してみました。

退職しないのに、どうやって?

リモートワークと育児の両立

私はというと、産後一年の育児休業を取得後、正社員のまま職務復帰し、そのままリモートワークをしながら子供を育てています。

2年半くらい、6時間の短時間勤務と同時に育児もやっている状態にあるわけなのですが、おそらく共働き世帯にはかなり珍しいレアパターンだと思います。

保育園に預けるには、保育料との兼ね合いで、収入から保育料その他経費を差し引くと、殆ど現金が残らず「なんのために働いているのかわからない」状態になって退職を選択する人も少なくないといいます。

家庭内での家事育児の分担比率によっては短時間勤務にならざるを得ない場合は言うまでもありません。

(※保育料の負担は、保護者の所得を基準に国が定める水準を限度に市町村が定めています。また3歳から5歳時クラスの子供、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子供の保育料は無償化。よってこの1~3歳未満の期間が、保育料と収入残高の兼ね合いで退職を選択する人がかなりいる、ということです。)

私の場合は、サンビットでリモートワークのための整備がちょうど進んでいたタイミングで育児休業に入ったため、一年後の復職時には運良くリモートワークで職務復帰することができました。

そのため、保育園に預けずに、家で子供を育てながら仕事をすることができたのですが…

趣味や自分の時間がないのは当然とはいえ…

慢性的な睡眠不足、自分の時間(病院にいく時間や髪を切りに行く時間すら)、健康など…

それによって失われたものも多かったように思います。

家事育児は、多くの場合、女性が担う無償の労働だからです。

保育料無償化、さてどこに入園させる?

せっかく会社の就業規則や労働環境の整備によって、保育園に預ける矛盾から解放されたので、死にものぐるいでここまで両立をしてきましたが

いざ、満3歳から預けるとなると、次に立ちはだかる選択の壁は

幼稚園と認定こども園と保育園、認可外保育園などがあります。

幼稚園は、文科省の管轄で、保育園は厚労省の管轄、認定こども園は内閣府が管轄となっており、

コンセプトもそれぞれ違いますが、時代の方向的には「幼保連携」で、それぞれの特色は薄れつつあるようです(認定こども園がまさに幼保連携であると認識しています)。

幼稚園型認定こども園、など幼稚園の特色の強い園であれば、小学校入学までの事前準備も期待できそうです。

とは言うものの、実際に中を覗いてみないと園の理念や特性はわからないものです。残念ながら新

型コロナウイルス感染症の感染予防のため、多くの園が見学を中止としていたため、

園の説明動画や、オンライン説明会、直接電話やメールでの問い合わせなどで、探すこととなりました。

せっかくここまで頑張ったので、幼稚園もしくは幼稚園型認定こども園を選ぶことにしました。

12月現在では、実はまだこの申請が通るかどうかわかっていない状態ではありますが、

幼稚園側からの「4月時点で定員に達することはほぼないので、大丈夫ですよ」という回答を信じて、滑り止めなしで入園できるものと期待しています。

実は今、新2号認定というものもあるらしく、仮に申請に漏れてしまっても、1号認定で入園して、5月から新2号認定として預かってもらえる方法もあるようです。

そんなわけで、リモートワークとコアタイムのない完全フレックスタイム制という働き方を最大限活用することで、

なんとか退職することなく入園まで育児をしながら正社員として働き続けることができました。

こういう働き方ができれば、満3歳からしか受け入れ枠のない幼稚園もしくは幼稚園型認定こども園に入園することも、可能でもある、ということです。

保育園に預ける矛盾をなくすためとは言え、私のやり方をおすすめできない、また誰もやりたがらない理由としては、

きつすぎるからだと思います。

先日発表された2021年のジェンダーギャップ指数は、156ヶ国中、日本は120位でした。

このような状況では、少子化の加速は止められそうにありませんね…。

子供の成長に伴って変化する大変さ

子供は、1歳を超えると歩けるようになります。

2歳を超えるとひとりで遊べる時間が増え、そして運動量が格段に増えてきます。

保育園に通っている子供たちは一日中走り回っていることを考えると、散歩に出かける時間を確保する必要があります。

また、3歳を超えると、散歩の距離は2~4kmを意識しました。

個人差はあると思いますが、言葉を覚える時間、絵本を読む時間、お絵かきや工作の時間なども確保します。

睡眠時間を削りながら短時間勤務で6時間の業務時間を確保しつつ、同時にこれらの時間を確保することについて、「大丈夫?」と心配されますが、人におすすめできないのは、大丈夫ではないからです(苦笑)

救われたのは、自分でやれたこと、成長を逐一目撃できたこと、でしょうか。

子供はほっといても成長、しません。

例えば、ハサミは練習しないと使えるようにはならないんです。私もすっかり忘れていましたが、初めてハサミを扱わせると驚くほど切るのが難しいのです。子供は左利きですが、今後借りたハサミを使うシーンがあることを考えると右利き用のハサミで練習させました。

最後に

共働き世帯にとって育児が「外部委託する」か「退職して育児に専念する」か、という二択であったものが

今、リモートワークとフレックスタイム制という働き方の変化によって、両立する選択肢があることを今回はご紹介しました。

今後、もっと少子化の弊害が出てきた頃には男女役割分業の考え方も薄れているかと思いますので、その頃には少し、この働き方も無理のないリアルな選択肢として参考になる日が来ることを期待しています。

最近のエントリー

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

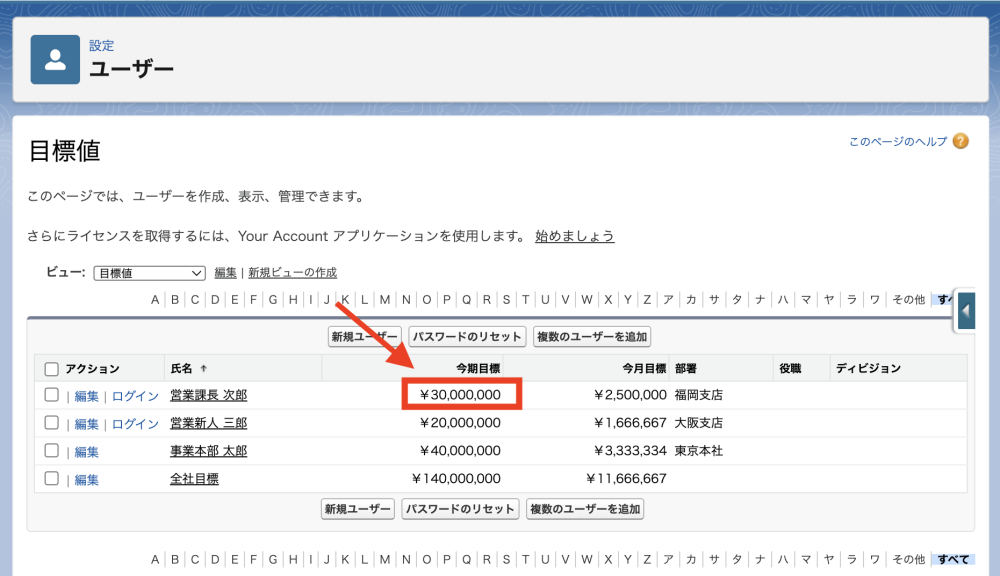

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)