Blog

BLOG

2025.07.16

生成AIの利用にもセキュリティ意識を向けましょう【第11回 情報セキュリティブログ】

こんにちは

サンビット情報セキュリティ委員会の吉岡です。

私だけでしょうか。

最近、朝の情報番組内で「AIを使ったファッション関連のアプリ」とか、「AIを使った冷蔵庫内の食材で献立を提案するアプリ」であったり「AIを使ったメイクアプリ」等、様々な分野で手軽に「生成AI」を活用していることが、より身近に感じられるようになってきました。

驚いたのはアプリだけではありません。

あるテレビドラマで、生徒が先生に「反省文はAIに書いてもらえるから、別の提出物にしてください」と先生に話す場面があり、AIの普及の速さと浸透の深さを改めて実感しました。

トレンドマイクロ株式会社による「生成AIとセキュリティに関する意識調査」では、次のような結果が報告されています。

(調査対象:従業員500名以上の組織に勤める300名)

以下に調査結果の一部をご紹介します。

生成AIの業務利用状況

- 78%が生成AIの業務利用を許可している

- ガイドライン整備率は94%の一方で27%が教育を実施せず

主な利用用途(複数回答)

- 文書・資料の作成:76%

- 企画や調査の練り上げ:53%

リスク認識について

- 98%が生成AIの利用リスクを認識

- 66%が生成AIの普及によって外部からのリスクが増大していると認識

となっており、特に「ソフトウェア・通信」業種では「プログラムの作成(69%)」や「独自サービス開発(66%)」といった専門的な用途での利用も高い割合を占めています。業務利用の範囲はさらに広がっていくでしょう。

参考資料:トレンドマイクロ株式会社

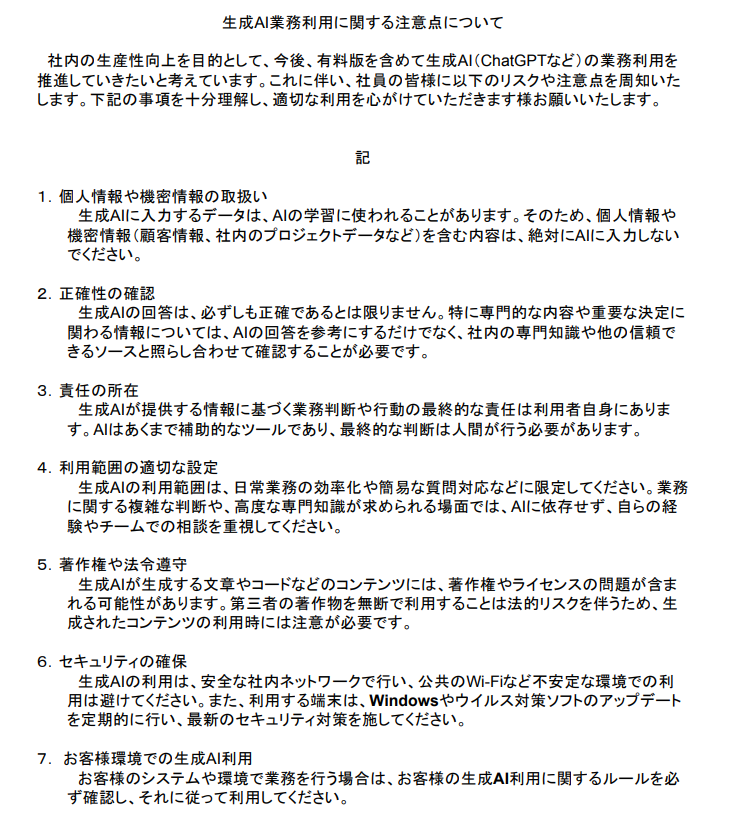

サンビットでの取り組み

私たちサンビットでも「生成AI業務利用に関する注意点」を作成し、全社掲示板で注意喚起を行っております。

生成AIの進化と普及は、今後ますます加速していくと考えられます。

その一方で、利用にあたってのリスク意識も忘れてはなりません。前述の調査でも「98%が利用リスクを認識している」との結果が出ていました。

一般的に、生成AIにおける主なリスクとしては、

- 法的権利の侵害

- 情報漏えい

- ハルシネーション(事実でない情報の生成)

などが挙げられます。

これらのリスクを正しく認識したうえで、業務の効率化にうまく活用していきましょう。

最近のエントリー

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

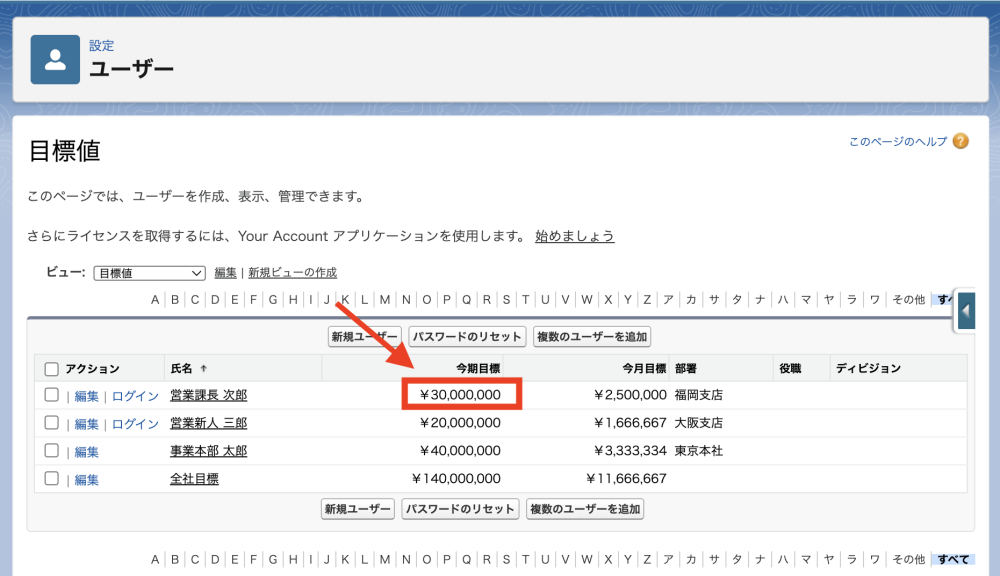

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)