Blog

BLOG

2022.04.04

苦手なスピーチに向き合った淡く切ない日々について

代表の中野です。

コロナ禍による巣ごもりを機に、家にある本を大量に断捨離しています。

古めのビジネス本はその筆頭候補ですが、捨てるにしのびない本がいくつかあります。

そのうちの一つが、「人前でうまく話せる本」です。

この本はさかのぼること30年以上前、新卒で社会人になった年に購入した本です。

昔も今も、スピーチが苦手です。

というよりも、スピーチ以前にそもそも人前に出るのがおっくうで仕方ありません。

修学旅行や卒業アルバムの団体写真も、その存在を押し隠すかごとく、後方列の一番端っこで背をかがめ潜めるような感じです。

めだたぬように、はしゃがぬように。

河島英五の「時代遅れ」ばりになんとか学生時代は切り抜けたものの、社会人になって簡単にやり過ごせない分厚い壁が現れました。

「朝礼スピーチ」です。

新卒入社した当時の会社では、年に1~2回、スピーチ当番が回ってきます。

病欠と偽っても、翌週に繰り上げられるだけです。

影のようにつきまとうスピーチ当番から免れるすべはありません。

スピーチがあまりに苦痛で、いっそのこと会社を辞めることも考えたのですが、

前職の退職理由を聞かれたときに「朝礼スピーチが嫌だったもので、、、」と正直に言って採用してくれそうな会社がそうそうあるとも思えません。

この困難に対処すべく、数あるノウハウ本から選んだのが、この「人前でうまく話せる本」でした。

久しぶりにこの本を手に取ると、淡く、せつない、そしてなんとか壁を乗り越えようともがいていた日々がよみがえります。

表紙をめくると、ダイジェストというべき「人前でうまく話せるための原則」が目に飛び込んできます。

人前でうまく話せるための原則

- 聞き手にほれろ、ほれられろ。聞き手を味方に引き入れろ。

- 姿勢を正せ。話の前に態度で決まる。

- TPOを考えよ。うまい話とはTPOにかなった話だ。

- 自信を持て。たかが話しやスピーチじゃないか。「できる、できる」と暗示にかけよ。

- 自分の言葉で話せ。借り物の言葉を使うな。

- ゆっくり話せ。声を出せ。自分の言葉を聞きながら。

- 文字で話すな、絵で話せ。感情込めて具体例。

- いつ、どこで、誰が、何を、どのようにして、なぜ、を話せ。

- 目をうまく使え。目は勇気と自信のあらわれだ。

- 見たら聞いたらすぐメモを取れ。森羅万象皆話題。

- 失敗は成功への一里塚。失敗も、場数のノルマに入れておけ。

昭和58年の初版からおよそ半世紀ほど経つようなシロモノですが、いまでも十分通用するであろうスピーチの要点が記されています。

スピーチがらみのエピソードで忘れらない方が、90年代の税制改革など経済政策の指南役として活躍された経済学者の加藤寛氏(2013年2月逝去)です。

コメンテーターとしてTVにもよく出演されていましたので、パーティーや会合で司会者から急きょスピーチを求められることもあったそうですが、そのたびに丁重にお断りしたそうです。

その理由は、「準備してないスピーチは緊張して話せない」からだったそうです。

舌鋒鋭い論客ぶりとのあまりのギャップに驚きました。

それと同時に、人前で話すスピーチはそれほど難しいものであって、それなりに準備、練習しないとうまくできるはずがない、と妙に安心、納得した記憶があります。

私自身も、失敗したスピーチの共通点は「準備不足」の一点につきる気がします。

事前準備はもちろんのこと、改めて「人前でうまく話せる本」をじっくり読み返し、初心に帰ってスピーチの改善に取り組みたいと思った次第です。

最近のエントリー

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

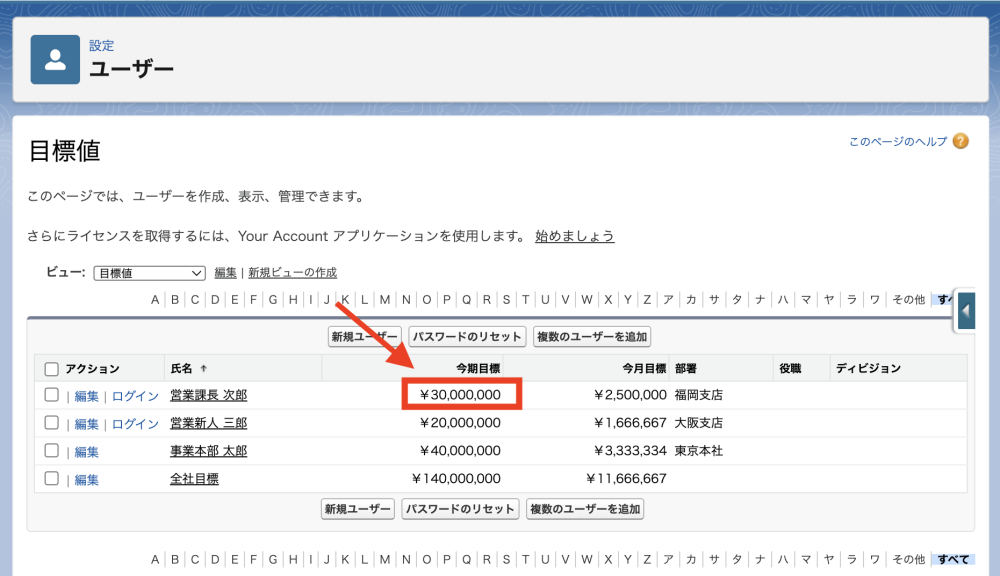

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)