Blog

BLOG

2020.05.01

在宅勤務の運動不足解消!「みんなで筋肉体操」について

こんにちは、代表の中野です。

たいへんな事態になりました。

といっても新型コロナウイルスや緊急事態宣言のことではありません。

前回のブログ(筋トレで常に明るく前向きに!)で筋トレが生活習慣であり、ストレス解消法だと公表していました。

その貴重な筋トレの場であるフィットネスジムが、緊急事態宣言の発令により、とうとう一時閉鎖を余儀なくされてしまったのです。

いつかは閉鎖になるかもと覚悟はしていたものの、いざ直面するとそこには動揺を隠せない自分がいました。

緊急事態宣言発令の翌日、急ぎ博多駅バスセンタービルの書店に駆け込みました。

目的は、自宅でもできる「自重筋トレ」本を探すことです。

※自重筋力トレーニング…自身の体重を負荷として利用する筋力トレーニングのことを言います。重り(ウェイト)を使用するトレーニング方法はウエイトトレーニングと言います。

昨今の筋トレブームも相まってか、コーナーには数多くのトレーニング本が積まれています。

あれでもないこれでもないと物色するなか、二冊の本に目が留まりました。

一冊目はその名も「プリズナー(囚人)トレーニング」。

著者は19年監獄に服役していた外国の元囚人で、アメリカでは自重筋トレのバイブルにもなっているとのこと。

確かにむやみに外出できない今の状況は、囚人に近いといえなくもありません。

トレーニング専門書並みに分厚い本なのですが、写真も少なく、何やらメソッドも細かすぎる感じがします。

興味を引いたのですが、サクっと始めたいという今の心境にマッチしないため今回はパスします。

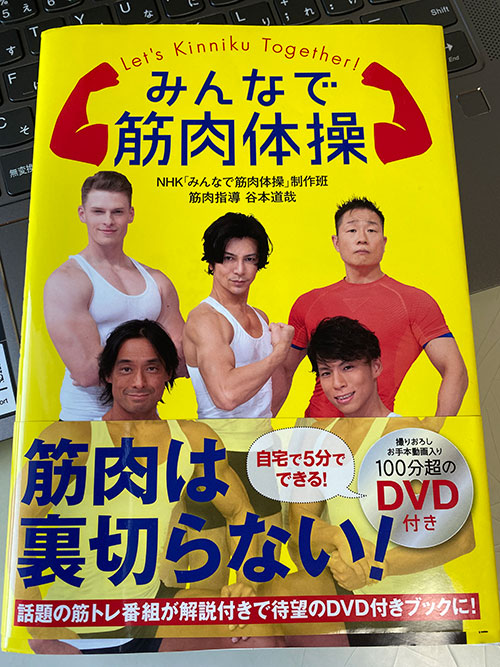

もう一冊は、「みんなで筋肉体操」です。

以前NHKテレビの深夜に放送されていた体操番組を書籍化したものです。

「筋肉は裏切らない」という番組内でのフレーズは流行語大賞にもノミネートされましたので、ご存知の方も多いでしょう。

それ以外にも、

「きつくてもつらくない!」

「あと5秒しかできません!」

「出し切らないと後悔する!」

など、逆に力が抜けてしまいそうなかけ声でコーチが励ましてくれるという、ちょっとシュールな番組でした。

放映当時、あまり真剣にTVは観ていなかったのですが、パラパラとページをめくると、写真が多く動作説明も解りやすいです。

下半身、胸部、腹筋、背筋と、鍛える部位を4箇所に絞るなど、構成もシンプルです。

DVD付きなので動作をチェックできる点も安心です。

今回はこの本に決めて、自宅に帰って早速トライしてみました。

実は始めるまでは、自重トレをやや舐めてる節がありました。

私の中では、主力はウエイトトレーニング、自重トレはサブ、という位置付けです。

しかしその考えがいかに甘いものであったか、翌日の筋肉痛によってまさに「痛感」することになります。

詳しい解説は省きますが、この筋肉体操、かなりハードです。

そのきつさは、始めてからすぐに息が上がり、間もなくうめき声が漏れ、最後は発狂しそうになるくらいです。

著者の谷本氏いわく、このトレーニングは真面目にやると、上級者でも相当きついとのこと。

真面目にというのは、正しいフォームで、筋肉に適切な負荷をかけるという意味です。

フォームが崩れると筋トレにならないばかりか、逆に間接など傷めたりするケースもあります。

また、決して上級者向けというわけではなく、腕立て伏せでは膝をついて負荷を下げるやり方など、初心者でも無理せずできるようなアドバイスも盛り込まれています。

この「みんなで筋肉体操」に、

- 近所の公園にある鉄棒・平行棒を使って、チンニング(懸垂)&ディップス

- ウォーキングによる有酸素運動

を組み合わせれば、ジムと遜色なく身体全体のトレーニングを行うことができます。

期せずして、自重トレの有効性に気づかされました。

「みんなで筋肉体操」に慣れてきたら、「プリズナー(囚人)トレーニング」にもチャレンジしてみます。

ブログでトレーニングネタを二回も続けてしまいましたが、

最後にこのご時世ですので、「新型コロナウイルス感染」について一言。

正直なところ、三月下旬くらいまでは、国内感染について楽観視していました。

「季節性のインフルエンザ同様、気温が高くなる夏場以降には自然に収束する」などというネット記事を安易に鵜呑みにしていたこともあります。

しかしいまでは、いかに当時の見込みが甘かったのか反省しています。

感染が蔓延してしまった以上、有効なワクチンができるか、集団免疫ができるまで、コロナとの戦いは続きそうです。緊急事態宣言終了後の二次感染が心配です。

ちなみに100年前のスペイン風邪の時は、日本の罹患者は2117万人と、国民の4割が感染したそうです。

今回の非常事態宣言による外出自粛や在宅勤務により、

仕事の進め方、オフィスのあり方、人の働き方、家庭生活、飲食・宿泊等のサービスなど、

周囲のありとあらゆる物事に対して価値観を問い直す機会となりました。

アフターコロナの世界を想定するとともに、ウィズコロナをいかに乗り切るか。

長期戦を覚悟して、ステイホーム中にじっくり思案します。

最近のエントリー

炊飯器の買い替え|メーカーから機種選びまで

2026.01.26

10年使った炊飯器が大きな故障はないものの、水漏れや炊き上がりの変化などから寿命を意識し、買い替えを検討。ネット検索では情報過多に戸惑い、家電量販店で最新事情を確認する流れを選びました。メーカーは保温性能と使い慣れた考え方を重視し、象印マホービンを継続候補に。価格帯や世代差、型落ち上位モデルの魅力を整理し、価格推移を見ながら最適な購入タイミングを探っています。

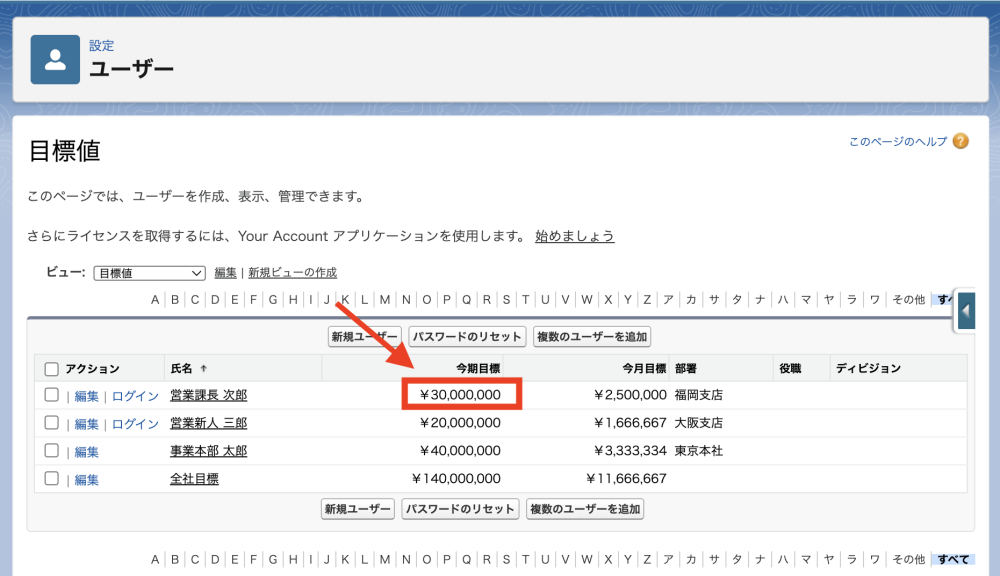

Salesforce のダッシュボードの機能 〜動的ゲージグラフの設定方法〜

2026.01.23

ダッシュボードの目標管理を、もっと効率的に行いたい方におすすめの記事です。Salesforceの「動的ゲージグラフ」は、ユーザーやレコードの項目を目標値として参照できるため、複数のダッシュボードで同じ目標を使っている場合でも、元データを一か所更新するだけで反映される点が特長です。具体的な仕組みから具体的な作成手順、活用時のポイントまでを分かりやすく解説しています。KPI管理や目標達成率の可視化に役立つ内容となっております。

"寝る"以外の科学的な休養法

2026.01.19

疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。

ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~

2026.01.14

2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。

カテゴリーリスト

アーカイブ

- 2026年01月(5)

- 2025年12月(5)

- 2025年11月(7)

- 2025年10月(4)

- 2025年09月(8)

- 2025年08月(6)

- 2025年07月(7)

- 2025年06月(7)

- 2025年05月(7)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(8)

- 2025年02月(6)

- 2025年01月(6)

- 2024年12月(7)

- 2024年11月(7)

- 2024年10月(6)

- 2024年09月(8)

- 2024年08月(6)

- 2024年07月(8)

- 2024年06月(6)

- 2024年05月(7)

- 2024年04月(7)

- 2024年03月(7)

- 2024年02月(8)

- 2024年01月(8)

- 2023年12月(9)

- 2023年11月(9)

- 2023年10月(8)

- 2023年09月(7)

- 2023年08月(8)

- 2023年07月(9)

- 2023年06月(8)

- 2023年05月(7)

- 2023年04月(6)

- 2023年03月(6)

- 2023年02月(6)

- 2023年01月(6)

- 2022年12月(6)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(7)

- 2022年09月(6)

- 2022年08月(7)

- 2022年07月(6)

- 2022年06月(7)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(6)

- 2022年03月(6)

- 2022年02月(6)

- 2022年01月(7)

- 2021年12月(6)

- 2021年11月(7)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(6)

- 2021年08月(7)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(6)

- 2021年05月(7)

- 2021年04月(6)

- 2021年03月(7)

- 2021年02月(6)

- 2021年01月(6)

- 2020年12月(6)

- 2020年11月(6)

- 2020年10月(5)

- 2020年09月(4)

- 2020年08月(5)

- 2020年07月(5)

- 2020年06月(5)

- 2020年05月(4)

- 2020年04月(4)

- 2020年03月(6)

- 2020年02月(4)

- 2020年01月(4)

- 2019年12月(4)

- 2019年11月(4)

- 2019年10月(4)

- 2019年09月(5)

- 2019年08月(2)

- 2019年07月(5)

- 2019年06月(4)

- 2019年05月(3)

- 2019年04月(5)

- 2019年03月(4)

- 2019年02月(4)

- 2019年01月(4)

- 2018年12月(4)

- 2018年11月(4)

- 2018年10月(5)

- 2018年09月(4)

- 2018年08月(4)

- 2018年07月(5)

- 2018年06月(5)

- 2018年05月(4)

- 2018年04月(5)

- 2018年03月(5)

- 2018年02月(6)

- 2018年01月(5)

- 2017年12月(5)

- 2017年11月(4)

- 2017年10月(4)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(3)

- 2017年07月(1)

- 2017年05月(2)

- 2017年04月(5)

- 2017年03月(5)